artTNZ produced by AFT with APCA

2020.9.18 [Fri] - 9.21 [Mon]

長かった梅雨が明け、急にうだるような暑さに見舞われ

マスクが煩わしく思われます。

みなさま、お元気にお過ごしでしょうか。

画廊香月は、9月に開催されるアートフェア「artTNZ produced by AFT with APCA」に出展することと相成りました。

artTNZ produced by AFT with APCAは、

「アートフェア東京」を運営するアート東京による全く新しい現代美術のアートフェアです。

東京・天王洲に構えるアート複合施設、TERRADA ART COMPLEX IIの2フロアを会場にし、

国内外で活躍する日本を代表するギャラリーから若手実力派ギャラリーまで、

総勢44軒もの現代アートギャラリーが集結します。

画廊香月では、3名のアーティストの作品を集結させartTNZに臨みます。

当アートフェアは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

定員を設定した完全予約登録制にて執り行われます。

コロナ禍のなか、画廊香月も運営サイドも万全を期する対策をして準備を進めております。

入場をご希望いただけますお客様には、ご自身による事前のWEB予約が必要となっております。

お手数ですが下記URLの中腹にある「TICKET」フォームより

ご予約申請いただけますようお願い申し上げます

■会期

2020.9月18日(金)~9月21日(月)

■会場

TERRADA ART COMPLEX Ⅱ

〒140-0002 東京都品川区東品川 1-32-8

■WEB予約詳細

受付開始日開始日 8月7日(金)正午

入場料無料

■必要事項

・ご来場希望日時の選択

・個人情報のご提供

・顔写真のご登録(顔認証による非接触の受付システムを導入のため)

■URL

https://arttnz.com

こんな時代だからこそ

アートの力を信じ

アートが時代の道標になると確信します。

ご来場を心よりお待ちしております。

香月人美

私が学生であったとき、「表現は、自己表現ではない」と考えていた。

当時も今も、表現は自分の個性を表すものとして自明のことだろう。

美術は巨大なマーケットとして成立し、作品は盛んに売買されていく。

その中でいかに個性を発揮して売り込んでいくことが大事な要素となる。

このような流れに違和感を持ち、異なった別の道があるのではないかと模索していた。

作品を制作するのは自分であるのに、自分を消すとはどのようなことだろうかと、矛盾する事柄に、明確な答えを出せないままでいた。

私たちが日常目にするものは、ひと時の姿にすぎない。

少し環境条件が変われば全く姿を変えてしまう。

しかも、物質と物質の関係性により、異なった姿を現わすことになる。

一体、本当の姿とは何であろうか。

「存在そのものの不在」ということであろうか。

西村 陽平

***

記憶と時間―岩波文庫の焼成からの断片的な考察

西村 陽平

岩波文庫は1927年に創刊され、現在まで92年にわたり刊行されている。

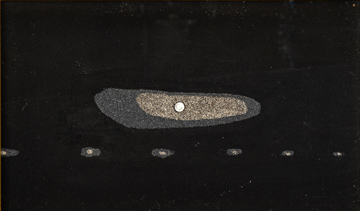

この岩波文庫の発行年に焦点を当てて「記憶と時間」を検証しようという試みである。書かれている内容、言葉からではなく、発行年と本そのものの物質に焦点を当てる。具体的方法としては、1927年から2019年のそれぞれの年代の岩波文庫を1230度の高温で焼成する。本は燃えてもなくならない。紙質、焼成温度により様々な形態を示す。紙の原料はパルプであり、木材などの植物原料である。木材は、焼き物の釉薬の原料でもある。焼成の設定温度により、本は化石のように残る。

文庫本が発行された1927年から2019年の92年間には第二次世界大戦が含まれている。今回焼成したリラダン「未来のイヴ」は1941年12月10日に発行されている。真珠湾攻撃は、1941年12月8日である。「未来のイヴ」は真珠湾攻撃の2日後に発行されたことになる。ロマン主義的なリラダンの作品と戦時下ということで意外な思いを持った。「未来のイヴ」は78年前に発行されているので、紙もほころび、本文と表紙がバラバラになりそうだ。最後のページには手書きで「1952.4 東林ニテ」と記されていた。リラダンの「かくして『幻』はうまれぬ!」のごとく生身の人を感じた。しかし、「未来のイヴ」が焼成されることにより、文字は消え、蛇腹のような形で白く広がっていた。もう1冊、1979年1月10日発行の「資本論」を焼成してみると、背表紙を中心に扇状に広がっていた。

記憶の媒体としての書物、ここでは岩波文庫だが、その白く透明の薄いページを見つめても、そこには文字はない。1927年から2019年の焼成された岩波文庫から何が読み取れるのだろうか。

***

西村陽平と無名性——造化にしたがひて

土田 眞紀(同志社大学講師/美術史)

今回の展覧会に一冊の本が展示される。西村は準備のために築百年以上の古民家に残された本の頁を繰っていて、ある頁に四つ葉のクローバーの押し花が挟まれていることに気づいた。本の中身はアンドレ・ジイドの『未完の告白』、発行年は1938年、押し花の頁のある箇所にはかすかに傍線が引かれていた。その本が作品として出品されている。この話を聞いてふと思い出したのは、「山路来てなにやらゆかし菫草」という芭蕉の句である。芭蕉は山路を歩き、西村は本の頁を繰っていて、それぞれ菫草とクローバーに出会った。二つの出来事は出来事のままに、片や俳句となり片や今回の展示に繋がった。時空を遠く隔てた二つの出来事の間に通じるものがあるように思われた。

芭蕉は「造化にしたがひ、造化にかへれとなり」(『笈の小文』)とし、旅を住処として自然と人為(作為)の区別のない境を求めたとされる。一方、西村はこれまで制作にあたって、人が自らつくった有用のもの、人工、人為の側にあるもの、しかしすでに人々が関心を失って無用となったものを繰り返し取り上げてきた。今回の展覧会も、ジイドの本以外は同じ家に残された道具類を用いて作品を制作している。用途不明の錆びた鉄の道具や水筒をごく一部を残して土と新聞紙等で覆い窯で焼成した作品は、数百年後、数千年後にたまたま土中から発掘された姿にも見える。焼成後間もない写真を見たときには、熱がまだ残っているのか血の通った生き物のような生々しさも感じられた。

焼成によってものは変貌を遂げる。窯のなかで小麦粉はパンになり、 粘土はやきものになり、木片は炭になる。そうして数々の有用のものを人はつくり出してきたが、ひとつ間違えばすべては焼け焦げ、灰になり、無惨な姿を晒すことにもなる。

プロメテウスの神話によれば火を扱うわざは人が持つべきものでなかった。あらゆる技術を手にした今もなお人には制御不可能な領域が火には存在する。

西村は長らく王冠、本、バケツ、工具、林檎、石など、身近にある様々なものを焼成し、有用性と破壊との狭間で思いもかけない変貌を遂げた姿形のままに作品化してきた。焼成は西村自身の意志に基づいて行われるものではあっても、その手の届かない千度を越す窯のなかで、ものが自ずと変化するままに任せることを西村はよしとする。飽くことなく焼成を重ねるその姿勢には、本来造化の主である神のみがもつべきわざにしたがって人為と人為でないものの境が曖昧となり、ものが造化にかえっていく様を見届けようとする強靭な意志すら感じ取れるように思う。造化にしたがう限りにおいて、焼成後の王冠の真っ黒に膨らんだ姿も、文字を失った文庫本の浄化されたかのように白く縮んだ姿も、その間に優劣はないそれぞれの無二の姿である。それらは人のためではない、もの自らが望んだ個の姿にも思える。一切を灰に帰す破壊と背中合わせにものを人為から解き放つ焼成は、長らく人の傍らにあって人のために用立てられてきた道具への手向けともいえるのではないか。土と紙で繭のように道具を包み焼成した今回の作品群にはとりわけそのことを感じた。

道具類とは異なり、本には西村は何も手を加えていない。ただ偶然にその本の頁を繰り、クローバーを見つけ、そして今回の展示に作品として加えた。発行から八十年の間の様々な人為を記憶したその本を、芭蕉にとっての菫草と同じ一つのいのちとして受け止めたとき、西村はやはり造化にしたがっていたのではないだろうか。その点で焼成された西村の作品と本に違いはない。

造形作家としての西村には、淡々と焼成の実験を遂行するかのような手法を通してものの変貌の様を冷静に見つめ、同時に自らの視覚と触覚のあり様への自覚と自省をたゆまず深めていく理智の力がすぐれてはたらいているが、もう一方で彼の制作を支えてきたのは芭蕉に相通じる詩の心であるように思われる。クローバーを見つけたとき、いつもは目と手と理智の奥に控えている詩の心が真っ先に動き、人為と造化の境が紛れたとすれば、若い頃から「美術における無名性」について考えていた西村にとってこの出会いは僥倖といえるものではなかっただろうか。

Nishimura Yohei and Anonymity: Conforming to the Wonder of Nature

Tsuchida Maki(Lecturer at Doshisha University / Art Historian)

There is a book that will be displayed in this exhibition. While preparing for the exhibition, Nishimura turned the pages of a book left in an old house built more than a hundred years ago and noticed a pressed four-leaf clover placed between the pages. The book was Mikan no kokuhaku [Genevieve, or The Unfinished Confidence] (1938) by André Gide. There was a faint trace of underlining on the page where the clover had been inserted. This book is displayed as one of the works in this exhibition. Hearing this, I happened to recall a haiku by Matsuo Basho. “Yamaji kite / naniyara yukashi / sumireso [Along a mountain path, somehow so graceful, a wild violet.]” In Basho’s case, while walking along a mountain trail and, in Nishimura’s case, while turning the pages of a book, they came across a violet and a clover respectively. The two incidents led just as they were, one to a haiku and the other to the current display. I feel that though far apart in space time, these two incidents have something in common.

Basho made it a rule to “conform to zoka [the wonder of nature] and return to it.” (Oi no kobumi [Backpack Notes].) He is said to have lived on journey and to have sought a state where there was no distinction between nature and human effort (artificiality). Meanwhile, in producing his works so far, Nishimura has repeatedly employed commodities produced by humans themselves, things on the artificial side, yet those that people have already lost interest in and that have become useless. In the current exhibition, too, with the exception of Gide’s book, all the works were produced employing utensils left in the same house. The works made by covering rusty iron utensils, the uses of which remain unknown, and a canteen with clay, newspaper, etc. leaving just a little bit uncovered and firing them look like pieces which happened to be dug out of the soil several hundred or thousand years later. When I saw photographs of them taken soon after they were fired, whether because they still contained heat, I felt a vividness as if they were living creatures.

Things are transformed by being fired. Flour becomes bread in the oven, clay becomes ceramic, and wood becomes charcoal. Thus mankind has created numerous useful things. Yet, a single mistake can result in everything being burnt, reduced to ashes, and having to expose a miserable sight. According to the myth of Prometheus, mankind should not have obtained the act of handling fire. Even now that human beings have acquired all kinds of techniques, there are still uncontrollable domains of fire. Nishimura has, for many years, been firing a variety of everyday commodities such as bottle caps, books, buckets, tools, apples, or stones. The outward appearance of the unexpected metamorphosis achieved in the threshold between utility and demolition is presented as is as a work. While the firing is undertaken in accordance with Nishimura’s intention, in the unreachable kiln heated to over 1,000°C, he leaves it to the objects themselves to transform of their own accord. The attitude with which he tirelessly continues firing seems to demonstrate his unyielding will to ascertain how the border between artificial and non-artificial, which was originally a working that only God the Creator should have been in command of, becomes ambiguous and how the object returns to the wonder of nature. Insofar as conforming to the wonder of nature, there is nothing to choose between the puffed up, black look of the bottle cap and the shrunken white look of the paperback book seemingly purified having lost its letters. They are each incomparable. They could also be described an individual look sought after by the object itself, not for a person but for its own sake. Back to back with demolition, through which everything is reduced to ashes, firing sets things free from artificiality. Perhaps this could be considered a tribute to the utensils that have long been at the humans’ side and served humans. The group of works presented in this exhibition, which were produced by covering the utensils with clay and paper like cocoons and firing them, made me feel so particularly strongly.

Unlike the utensils, Nishimura has not done anything to the book. He simply happened to be turning the pages of this book, came across the clover, and added it to the current display as a work. This book has memories of the diverse human efforts exerted during the eighty years since its publication. By responding to it as a single life, in the same way as Basho did with the violet, Nishimura may also have been conforming to the wonder of nature. In that respect, there is no difference between Nishimura’s fired works and the book. As a creator of plastic arts, through his method of seemingly undertaking experiments in firing in a serene state of mind, Nishimura calmly observes how things metamorphose and, at the same time, exercises his superb intellect to unceasingly deepen his self-awareness and introspection towards the state of his own visual and tactile sensations. On the other hand, I feel it is also his poetic mentality, which is in some ways akin to Basho, that has supported his creativity. When he came across that clover, the poetic temperament, which normally retreats to the back of the artist’s eyes, hands, and intellect, may have been the first to make a move so that the boundary between artificiality and the wonder of nature became indistinguishable. If so, wasn’t this encounter an unexpected stroke of good luck for Nishimura, who had been pondering over “anonymity in art” from when he was young?

高島進はインク、筆、色鉛筆などの特徴を生かした、彼にしかできない手法で作品を作る。

彼の作品は、筆のインクの減少、あるいは色鉛筆や金属の芯の摩耗によって太さがかわっていく線を、並べて反復して描くことでできあがる。彼の作品は、それぞれの素材固有の線の結晶体と言える。

「筆、インクと紙のためのドローイング」「鉛筆削り、色鉛筆とキャンバスのためのドローイング」「金属筆と紙のためのドローイング」等題名は、その手法が、手段と目的を反転させる試みであることを示唆している。

それは、その曲が「ピアノとヴァイオリンのための音楽」等、どの楽器のために書かれたのかを示すクラシックの器楽曲のタイトルから着想された。

高島は、制作の手段と目的が変われば作品の意味と内容も、自ずと変化すると信じている。

高島の作品は、時間と集中力を必要とする。

そして、繊細でありながら力強く、美しい。—日本の美術の多くがそうであるように―

***

素材と道具のためのドローイング

高島 進

私は20代の頃から次第に、アメリカの現代音楽に親しむようになりました。とりわけ、2台のテープレコーダーで同じエンドレステープを同時に流し、その回転数の僅かの違いから音が徐々にズレていき、また徐々に合っていくまでの過程を聞かせるスティーブ・ライヒ(Steve Reich)、一音一音を、3枚のコインを振って決めていくジョン・ケージ(John Cage)、この二人の、私のような素人でもできそうなほど単純な原理からなる作曲技法と、そこから立ち上がる脱音楽的な音の摩擦感(Reich),あるいは偶然の生み出す開放感(Cage)に衝撃を受け、私もそのような単純な原理が自ずと形作っていく、自律的な作品を作りたいと考えるようになりました。

私の選ぶ素材は、筆とインクや色鉛筆、それと金、銀、銅、真鍮の金属筆です。いずれもそこから生まれる線は、素材固有の原理に従い、太さが自然に変化して行きます。筆の線は、インクを付けた最初が太く、徐々に細くなってかすれて行き、逆に色鉛筆と金属筆の線は、先を削って尖らせた最初が細く、徐々に太くなって行きます。太さの変化は、線の始点と終点を生み、その間の過程で、時間を視覚的に表現する事ができます。

色に関して私は、特に筆の作品と色鉛筆作品に、光の三原色である青紫、緑、オレンジの三色を、サイコロの出目で決めて使っています。一本ずつ、線を引く前にサイコロを振るのです。そこで表現されるのは色彩と言うより、サイコロの目の波なのです。

その太さの変わる線とサイコロの出目の反復とから生み出される私の作品は、時間と偶然性の結晶とも言えます。

私の作品タイトルは「筆、インクと紙のためのドローイング」「鉛筆削り、色鉛筆とキャンバスのためのドローイング」「銀筆と紙のためのドローイング」等、「Drawing for tools and materials」という形をとっています。それはクラシック音楽のタイトルが、ピアノやヴァイオリン等、「楽器のための音楽」となっているところからヒントを得ました。

絵画はイメージと、素材という物質から出来ています。私は「イメージのための絵画」ではなく、「素材のための線描画」を創作したいのです。

Drawings for Materials and Tools

Beginning in my late twenties, I gradually became interested in American contemporary music. I was especially impressed by a piece by Steve Reich that featured two tape recorders playing identical tape loops simultaneously: slightly different playback speeds made the tape recorders’ playbacks go slowly out of phase, and after time, returned them back into phase. I was also impressed by a piece by John Cage, in which each note was selected by tossing three coins. I was moved by Reich and Cage’s composition methods that were based on principles that even a non-specialist like myself could replicate; I was also moved by the friction of Reich’s non-musical sounds, as well as the expansiveness allowed by the use of chance in Cage’s work. This made me want to create self-forming works based on likewise simple principles.

The materials I selected for my work are brush and ink, colored pencils, and metal point of gold, silver, copper, brass, etc. The thickness of the lines they make change naturally according to their characteristics. Lines made with brush are thickest after being dipped ink and gradually become thinner and fainter; lines produced with colored pencils and metal point are thinnest after sharpening and gradually become thicker. Changes in line thickness give each line its beginning and end, and by doing so, allow the visualization of time.

For my works that are created using brushes and colored pencils, I roll a dice to select between the three primary colors of light: blue-violet, green and orange. Before I draw a line, I roll a dice. This expresses not necessarily colors, but the waves of probability that govern thrown dice.

My works, which are the born from the repetition of lines that change in thickness and rolls of dice, can be described as the crystallization of time and coincidence.

My works have titles such as “Drawing for Brush, Ink and Paper,” “Drawing for Pencil Sharpener, Colored Pencils and Canvas,” “Drawing for Silver Point and Paper,” taking the format of “drawings for tools and materials.” My titles are inspired by classical music, in which titles for pieces take the form of “music for instrument (such as piano or violin).”

Art is made with images and objects we call materials. I do not want to make art of images; I want to make line drawings for materials.

Susumu Takashima

枯野を生きる ー尾花成春小論稿ー

山内 重太郎

「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」は、周知の通り、松尾芭蕉の辞世の句である。 最後の旅の大坂で病床についた、この漂泊の詩人の脳裏に去来したものは、幾たびかの諸国遍歴の中の名所旧跡や有縁無縁の人々との出会いなどではなく、なぜ、茫々の枯野であったのだろうか。 風雪に生身を晒し、行旅の難渋に己を責めて、独り前人未到の地に達しようとした、芭蕉にとり、寂寥の枯野こそは、却って、その孤愁と詩魂に親しいものであったのだろう。 元禄七年、芭蕉が世を去って三百年近い今、筑後平野の一角、耳納山麓に広がる平地の筑後川に臨んだ、故里の枯野を十幾年も描き続けている画家がいる。それが、尾花成春さんである。彼は生来の風景画家であるが、なぜ、枯野を描き続けるのであろうか。

彼は、16才で油絵を始めたのだが、戦争末期の東京と戦後の福岡市での数年に及ぶ都会生活の中で、自己の芸術を完成させるには、故郷の吉井を措いてはないという確信を抱く様になったと、私に話したことがあった。

昭和二十六年、吉井に近い杷木へ、三十一年には、遂に、故里吉井へ帰郷し、以来、二十七年間吉井を離れることなく、制作を続け、四年前、勤めを辞めてからは、制作一途に没頭し、そのため、一昨年、肩を痛めたこともあった。

昭和二十五年、自由美術展へ初出品、その後、シェル美術賞展出品、九州派への参加、読売アンデパンダン出品、九州派解散後は、福岡市での美術家の自主的な企画による展覧会等、出品が続けられたが、自らを律することに厳しい尾花さんにとって、これらの展覧会への出品やグループへの参加は、自己の制作活動を展開するために必然と考えられた場合に限られていた様である。

画を志した当初から、彼の最大の関心事はリアリティー(実在感)の追求であり、一時期、リアリティーの認識そのものを検証するために、オブジェを制作したこともあったが、年を追って、自分を生み育ててくれた、筑後の大地という根源に迫ろうとする飽くなき執念となった。その追求が、「⻩色い風景」「作品・野より」と題する作品に結実してゆくのである。

昭和四十五年、福岡県文化会館で、地元作家有志によって開かれた、第三回九州現代美術の動向展に、彼は「筑後平野」と題する、高さ約二・五メートル、幅約一・八メートル、奥行〇・五メートルの木製の箱状構造体を出品する。それは、現実の筑後平野とは全く隔絶したフォルムに「筑後平野」と命名することにより、筑後平野に対する集約されたイメージを提示しようと意図されたものであった。

現実と離れること遠い、抽象形態に対し、具体的名辞を以って規定した作品は、物体と言語の相剋という緊張によって、強烈な観念の内在を直観させるものであった。 この作品には、ミニマル・アート(最小限芸術)とコンセプチュアル・アート(観念芸術)との素朴な共存を見ることができ、彼の筑後平野に対する諸々の観念は 凝縮され、シンボルと化しているのであった。

この立体作品「筑後平野」以後、一転して、彼は平面の作品に戻る。彼の画面には、自宅から程遠からぬ筑後川べりに拡がる枯野が登場する。画面の上端に、僅か川面が鈍く光っている他は、数本の灌木見えるのみで、後は、満目、芽や葦や雑草のみの枯野原である。

筑後平野という言葉には、まず豊穣な穀倉地帯というイメージが伴うが、なぜ、彼は、筑後平野も一隅の枯野を追い続けるのであろうか。

自分を生み育ててくれた、筑後平野のトータルなイメージを、一遽に把握し、表現したいという慾望に駆られ、強烈な観念を内包した、立体作品「筑後平野」によって実現した彼は、今度は、肉眼と手という自らの肉体的行為の累積を通して、内側から対象に迫ろうと企てたのである。筑後の大地の実相に肉迫しようとする彼には、緑なす草原は表現の過剰と感ぜられる、草たちが風霜に傷目られて大地の色と同化し、土の帰らんとする時、大地は、その相貌を露わにする。この大地の双眸に彼は、贅肉を削ぎ落した骨を感ずるのである。

彼は、大地の骨に挑み、食い下がる。

彼は、自ら局限した、筑後平野の一角を肉化することによって、筑後平野に達しようとする。

瀕死の病床にあって、芭蕉の夢は枯野を駆けめぐり、尾花成春は、筑後の枯野に没入し、枯野となり、枯野を生きる。

***

尾花成春の世界

重富 英純

私は先に「私の尾花成春論」という小文を書いたが、それは尾花成春の絵画の秘密を読み取るために、私なりの視点から、彼の内面にスポット・ライトをあててみたのであるが、それが当を得たものであったかどうかはわからない。多分、独断と偏見と誤解に満ちたものであったろう。

尾花成春は、じぶんの絵画について、縦の線と横の線の交わる所に、もっとも苦心をすると言っている。彼は構図について説明しているわけだが、絵画はいうまでもなく、立体を平面に置き換える作業である。「たて」と「よこ」はたんに平面としての四方を示すだけではない。「たて」の線は垂直の線と重なり合う「融即」の関係にある。

言葉をかえていえば「たて(垂直)」の線は天を指し「よこ(水平)」の線は地平線あるいは水平線を指すものにほかならない。「たて」の線と「よこ」の線の交わる所とは、平面上に交差する十字線を意味するのみではなく、垂直線と水平線の交わる所という二重の意味をもつ。とりもなおさず、尾花成春は天と地の交錯する接点に、ものの生命(いのち)を見ているわけである。

我々はこの宇宙空間に、ある限定した直線を引くことはできる。だがその線を宇宙の彼方はるか無限定に延⻑しうるかどうか、現在の物理学ではまだ疑問であるらしい。引かれた線がすこしでも曲がっていれば、その線はいつか原点へ回帰する筈である。そうだとすれば、われわれは永遠に回帰する円運動を繰り返しているにほかならない。

東洋の哲学は、この無限大に拡がる宇宙空間を、円として捉え、直線によって囲まれる空間を方(四角)としてとらえ、最小限の直線によって構成される平面を三角形とし、これを一でありほかであるという観念を形成してきた。円は四方を結界することにより方(四角)となり、三方に結界すれば三角形となる。その中央の点(ビンドウー)を上に伸ばせば、天に至る垂直軸と水平軸を交わらせて、それらを結び合わせて円なり三角なりに結像して美のバランスを造型する。

空間を円と方と三角形で図象化するという宇宙観は、ヒンドウ教のヤントラや仏教のマンダラ(曼荼羅)をみれば明らかである。 マンダラをわが国にもたらした真言宗の開祖空海は、請来目録の中で「法本ヨリ言無ケレドモ、言ニ非ザレバ現レズ、色ヲ絶スレドモ、色ヲ待チテ悟ル。目指ニ迷フト雖モ、提撤極リナシ」と言っている。

画家は、森羅万象の中に感得した宇宙の生命観を、色彩と形象をもって提示するわけである。しかも宇宙を構成するものの要素を、地・水・火・風・空の五大に分け、存在するあらゆる生命の根本としている。

宇宙の真理を図象化したマンダラにおいては、色彩も⻩(地)白(水)赤(火)黑(風)⻘(空)の五大にあてられている。

尾花成春の描く風景は、具象画という風に定義されているようである。この曖昧な解釈が、誤ったものであることは論をまたない。絵を画区ということ自体、既に物象を抽象化する行為にほかなるまい。写生とは、単に物象をありのままに模 写するということではない。「うつす」という言葉は、「写す」ということのみではなく、「移す・映す」と同様な言葉である。

写生とは、生命を写(移)すことである。すなわち、別なリアリティを表現するということにほかならない。そんなことは分かりきったことだと世の識者は言うだろう。だが、そのわかりきっている筈のことが、案外見落とされているのが現状である。

尾花成春が「ものの後ろ側を描く事に苦心をする」という時、痛烈な彼の自戒がある。

芸術の美というものは、想像力によって産み出されるものであり、見えないものに姿形を与えて、この世に蘇らせる事である。『脳』の大成者世阿弥は、その秘密を『花』という一語で言いきって、折々の芸境に応じて対象になりきるー時分の花ーを説いている。彼が描き出した「夢幻物」では、回想によって死者を蘇らせ、絢爛たる過去の世界を再現させるのである。

尾花成春が好んで主題とする筑後川の風景も、これと似たところがある。筑後川という現実の世界に導かれて覗いてみても、現実の筑後川は極端な遠近法の拡大によっておし込められ、有るか無きかの本の僅かばかりが、画面の上部に姿を現わすのみで、画面の大半を占めているのは、尾花成春の心に映った風景だけである。しかも、枯れた草むらによって象徴される過去の世界である。生命力を誇った雑草が、今まさに土に帰しようとしている寸前の風景である。だがしかし、それは粛条とした枯野の荒涼たる風景とはほど遠い。そこに剥き出しにされた大地の相貎に、現世への執着を断ち切れずに、いのちの華やぎを残しながら、身悶えのたうちまわる草むらの叫びを聞くのである。

セザンヌに心酔し、東洋の美学を拒否したところから出発した尾花成春の絵画が、果たして内面において東洋を払拭しきれたかどうか。また、それが方法論として妥当なものであったかどうか、私ははなはだ疑問に思っている。東洋の風土の中で制作していて、血肉の中の東洋を拒絶しきれるものなのかどうか?それはヨーロッパに居て制作していたとしても、やはり同様だろう。根本的に土壌の違う異質な世界観の中で、果たしてそこまで超克できるかどうか、こんどは感覚が風土についてゆけないという乖離が生じるはずである。 方法論だけいかに模倣してみたところで、所詮はモノ真似の域は出まい。

しかし、模倣は創造の母胎である。「色を離れて心なく、心を離れて色なし。」模倣し尽くしたところには、もはや自らを模倣するよりほかに途はなくなる。そこに独創が始まるわけだが、尾花成春の近年の画業を見る時、東洋への回帰が明瞭に読み取れる。ということは、とりもなおさず、彼の世界が展開し始めたということ である。(妄言多謝)

九州派について

1950年代後半から60年代初め(昭和30年代)は、国内外において芸術の変革が叫ばれはじめ、多種多様な美術が登場し始めた時期にあたります。日本においては、この頃東京だけでなく各地方都市でも様々な前衛美術グループが結成されました。既存の公募団体によって作り上げられた美術システムに不満を抱いた若い美術家たちがグループを結成し、無審査の公募展「読売アンデパンダン展」や屋外など作品展示には向かないような場所や舞台として、「絵画」「彫刻」の枠には収まりきれないエネルギーあふれる実験的な作品を発表し始めました。東京の「ネオ・ダダ」、関西の「具体美術協会」がその代表的なものですが、中でもとりわけ異彩を放っているのが福岡市で結成された「九州派」です。

「九州派」の特徴は、生活者の視点からの美術表現や人々の生活に根ざした活動姿勢にあると言えます。それは日常の現実の中に美術を引き下ろし、また逆に、日常の卑俗さなどを一つの美術表現に高めようとする行為、と言い換えられるでしょう。これは、九州派メンバーのほとんどが専門的な美術教育を受けておらず、「画家」であると同時に「生活者(労働者)」であるという意識を強く持っていたこと、当時福岡県内では三井三池争議に代表される労働組合運動が盛り上がっており、思想的に共鳴する者が九州派内に含まれていたことなどが背景となっていると思われます。

九州派の作家たちは廃材やごみを作品素材として用いましたが、最も特徴的なものがアスフアルトです。都市化の進み始めた福岡市内で入手しやすかったアスフアルトは、安価で、しかも独特の光沢をもち乾燥も早かったためです。また光沢のある黒という色が、日本の近代化を支えた三池の石炭と労働者のエネルギーを連想させたため、この素材は九州派のトレードマークとなりました。 結成当初は、東京での頻繁な展覧会活動によるその存在のアピール、そしてアンデパンダン展の組織などによる地元美術界の再編を試みました。しかし「前衛」に対する意識の違いから 1959年末に大分裂。桜井により再建されるも、1968年のグループ展参加を最後にその活動に幕を下ろしました。

作品の保存よりもまずその効果やアピール度を重要視した作品が多く、作品の形をともなわない活動形態も数多くあったため、作品として現存するものは極めて少なく、九州派は長い間伝説のベールに包まれたままでした。1988年、福岡市美術館における「九州派援一反芸術プロジェクト」の開催で、その全容が明らかとなりました。2015年には、「九州派大全」 (福岡市文化芸術振興財団発行)が刊行され、九州派への注目が高まっています。