Shigeharu Obana

【Japanese】

福岡県浮羽郡吉井町生まれ。

中学在学中から油彩を始め、同1950年に自由美術展に出品し、1952年から福岡県展で受賞を重ねる。

1957年から1965年まで九州派に参加。

この間、九州アンデパンダン、読売アンデパンダン展に出品し、また1959年、第3回シェル美術賞展・鎌倉近代美術館で佳作賞を受賞する。他に、九州・現代美術の動向展、芸術の可能性展など多くのグループ展に参加。筑後平野独特の風土性や日常性を主題とする絵画やオブジェ作品を制作した。

1926 福岡県吉井町に生まれる

1950 福岡県展「入選」、自由美術展「入選」

1952 福岡県展「朝日新聞社賞」洋画部門最高賞

1957 九州派結成に参加 県美術協会会員辞退

1959 読売アンデパンダン展「美術手帖賞」

1959 第3回シェル美術賞展「佳作賞」鎌倉近代美術館

1965 九州派退会(オチ・オサムとの意見の相違により)

▪️ 個展

1960 銀座画廊個展

1972 久留米井筒屋

1976 永井画廊

1977 九州画廊

1978 78 今日の美術展、北九州市美術館

1978 桜井考身・石橋和美・尾花成春3人展

1979 さかもと画廊

1980 第1回「筑後の画家展」石橋美術館

1981 福岡画廊

1981 大牟田いづみ画廊オープン企画展

1982 ギャラリーロビン

1982 ギャラリーおいし

1983 第2回「筑後の画家展」石橋美術館

1987 空想の森美術館

1991 空想の森美術館

2001 アートスペース漠

2002 久我記念美術館

2005 アートスペース漠

2009 「深化」黒川inn美術館

2012 別府富士屋ギャラリー

▪️ グループ展

1966 穴見清2人展、久留米井筒屋

1985 福岡日動画廊

1985 練馬区立美術館「現代美術の手法」

1987 「九州現代美術創造の変化展」

1987 「アジア美術展」台北市立国立博物館

1987 コンテンポラリーアート東京

1987 山本源太2人展、ギャラリーおいし

1988 「イメージの風土学」福岡県立美術館

1988 九州派展ー反芸術プロジェクト 福岡市美術館 美術館作品買い上げ

1991 九州現代美術環境と人間展、福岡県立美術館

1993 九州現代イメージの再生展、福岡市美術館、田川美術館

1995 現代美術の手法 練馬区立美術館開館10周年記念展

1998 福岡美術戦後物語展、福岡県立美術館

2004 「痕跡展」京都国立近代美術館

2005 「痕跡展」東京国立近代美術館

2012 「コレクション展」福岡県立美術館

2015 「九州派展」福岡市美術館

2016 永眠

2018 モダンアート再訪 福岡市美術館コレクション展 鳥取県立美術館 埼玉県立近代美術館 広島現代美術館 横須賀美術館

枯野を生きる ー尾花成春小論稿ー

山内重太郎

「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」は、周知の通り、松尾芭蕉の辞世の句である。

最後の旅の大坂で病床についた、この漂泊の詩人の脳裏に去来したものは、幾たびかの諸国遍歴の中の名所旧跡や有縁無縁の人々との出会いなどではなく、なぜ、茫々の枯野であったのだろうか。

風雪に生身を晒し、行旅の難渋に己を責めて、独り前人未到の地に達しようとした、芭蕉にとり、寂寥の枯野こそは、却って、その孤愁と詩魂に親しいものであったのだろう。

元禄七年、芭蕉が世を去って三百年近い今、筑後平野の一角、耳納山麓に広がる平地の筑後川に臨んだ、故里の枯野を十幾年も描き続けている画家がいる。それが、尾花成春さんである。彼は生来の風景画家であるが、なぜ、枯野を描き続けるのであろうか。

彼は、16才で油絵を始めたのだが、戦争末期の東京と戦後の福岡市での数年に及ぶ都会生活の中で、自己の芸術を完成させるには、故郷の吉井を措いてはないという確信を抱く様になったと、私に話したことがあった。昭和二十六年、吉井に近い杷木へ、三十一年には、遂に、故里吉井へ帰郷し、以来、二十七年間吉井を離れることなく、制作を続け、四年前、勤めを辞めてからは、制作一途に没頭し、そのため、一昨年、肩を痛めたこともあった。

昭和二十五年、自由美術展へ初出品、その後、シェル美術賞展出品、九州派への参加、読売アンデパンダン出品、九州派解散後は、福岡市での美術家の自主的な企画による展覧会等、出品が続けられたが、自らを律することに厳しい尾花さんにとって、これらの展覧会への出品やグループへの参加は、自己の制作活動を展開するために必然と考えられた場合に限られていた様である。

画を志した当初から、彼の最大の関心事はリアリティー(実在感)の追求であり、一時期、リアリティーの認識そのものを検証するために、オブジェを制作したこともあったが、年を追って、自分を生み育ててくれた、筑後の大地という根源に迫ろうとする飽くなき執念となった。その追求が、「黄色い風景」「作品・野より」と題する作品に結実してゆくのである。

昭和四十五年、福岡県文化会館で、地元作家有志によって開かれた、第三回九州現代美術の動向展に、彼は「筑後平野」と題する、高さ約二・五メートル、幅約一・八メートル、奥行〇・五メートルの木製の箱状構造体を出品する。それは、現実の筑後平野とは全く隔絶したフォルムに「筑後平野」と命名することにより、筑後平野に対する集約されたイメージを提示しようと意図されたものであった。

現実と離れること遠い、抽象形態に対し、具体的名辞を以って規定した作品は、物体と言語の相剋という緊張によって、強烈な観念の内在を直観させるものであった。

この作品には、ミニマル・アート(最小限芸術)とコンセプチュアル・アート(観念芸術)との素朴な共存を見ることができ、彼の筑後平野に対する諸々の観念は凝縮され、シンボルと化しているのであった。

この立体作品「筑後平野」以後、一転して、彼は平面の作品に戻る。彼の画面には、自宅から程遠からぬ筑後川べりに拡がる枯野が登場する。画面の上端に、僅か川面が鈍く光っている他は、数本の灌木見えるのみで、後は、満目、芽や葦や雑草のみの枯野原である。

筑後平野という言葉には、まず豊穣な穀倉地帯というイメージが伴うが、なぜ、彼は、筑後平野も一隅の枯野を追い続けるのであろうか。

自分を生み育ててくれた、筑後平野のトータルなイメージを、一遽に把握し、表現したいという慾望に駆られ、強烈な観念を内包した、立体作品「筑後平野」によって実現した彼は、今度は、肉眼と手という自らの肉体的行為の累積を通して、内側から対象に迫ろうと企てたのである。筑後の大地の実相に肉迫しようとする彼には、緑なす草原は表現の過剰と感ぜられる、草たちが風霜に傷目られて大地の色と同化し、土の帰らんとする時、大地は、その相貌を露わにする。この大地の双眸に彼は、贅肉を削ぎ落した骨を感ずるのである。彼は、大地の骨に挑み、食い下がる。

彼は、自ら局限した、筑後平野の一角を肉化することによって、筑後平野に達しようとする。

瀕死の病床にあって、芭蕉の夢は枯野を駆けめぐり、尾花成春は、筑後の枯野に没入し、枯野となり、枯野を生きる。

尾花成春・その人と作品

萩原房男

尾花成春の個展と久々に接した。

会場は異様なまでの、尾花の体臭が立ちこめる独特な秘境を形成する。観るたびに、この画家の、一点を凝視したすさましいばかりの気迫に圧倒される。すでに二十年近くもこのテーマを遂って倦むことなく、只管に精進し続ける尾花を観ていると、私はフト、三木清の”人生は未知への漂白である”と観じたその理念を、さ乍ら地で行くような尾花のそれとがオーバーラップしてくるのである。

三年余の空白をおいた今回、先ず私を射たものは、尾花に内在する視座の微妙に揺れ動く様相であった。まさに、”筑後川畔”に佇つ尾花の苦境に、漸く何モノかが蠢動し始めた気配をそこに発見したいうことであろうか。それは恐々としながら、潜かに熟成しつつある鼓動の響きにも似た、いかにも尾花の未来への前触れをみたような想いがある。たしかに、画質の変貌の萌しがそこにあった。

迷妄の林を彷徨する”美の哲学”探しの輩とは、極めと明瞭な一線を劃した面壁参禅にも似た尾花の「悟り」への道程を想わせる頼母しい意志の鼓動が響く。

具象の極限が、対象のイメージを払拭することなく、断続する想念を再構築するその熟度にあるとすれば、尾花は迷うことなく、じっくりとその土台を据える作業に没入している。

文学的手法の独白に、ややもすれば逃避しがちな観念的美意識を否定するかのように、美の本質へ迫ろうとする彼、すなわち、コンストラクションの正鵠なる把握に苦悶し続ける非妥協的な画家、尾花成春に私は惜しみない拍手を送りたい。画商たちの好みには合わない絵だと苦笑してみやるが、彼の内なる誇りは、全くその表情とは逆を向いて突立っていると私は視た。尾花の、本格派を志向する熱い視線と、そしてその夢と汗が混然となって画業の未来を瞠めている彼の心の風景を密かに垣間みた思いがする。

亀井勝一郎が「岸田劉生」の画業の一端を語るところがある。

二十四、五才にかけて、道路や崖や切り通しがしきりに描かれる。晩年の”大連風景”もそうだが、彼の描いた風景画で、道路の土の見えないものは一つもない<中略>

切り通しの写生<一九一五年>が有名だが、これは土の生命解剖学とも呼んでよかろう。自然の意志の、それとは見えない一番土台のもの「土」に執着し、まるで自然の皮膚のシワを描くように、細密描写を行なっている。生々とした肉体を持った”土の肖像画”だ。写実主義という言葉で片づけられたり、或る点では凡庸いさえ見える絵だが、眺めていると神聖なものが感ぜられる。

左方に描かれた強い曲線をもった石垣と石塀が「土」の実在を強調し、その肌を輝かせる。そして背景は深い青空である。

”麗子像”で創造したあの無垢なるものにそれは通じると言ってもよかろう。

「土」の純粋生命が表現されたのである。

文学界の巨匠、亀井勝一郎が、不世出の英才、岸田劉生の画業へ注いだ鋭い視覚は、その奥深くに煌めく美の土台となった実体を、われわれの前に掴み出して、改めて、表現の伏線となる肉体の在り方を指し示してみせたことであった。

尾花の、一連の”筑後川畔”のテーマにの底に潜むものも、ただ躍る草むらの変幻万化の姿体を徒らに迫っているものでないことを、今回店は見事に印象づけた。亀井勝一郎が指摘する美の本質、その深部へのアプローチこそ、漂白の命運を負った尾花の目指さねばならぬ茨刺の遠い道のりなのかも知れない。

尾花成春の人とその芸術に触れるとき、私はもっとも人間的な言葉で語るべきだったと偲う。いつ会っても、新鮮な感動に上気しているような、そんな彼の若々しさに接していると、こちらまで清涼な気分になって仕舞う。こうした彼に、殊更に難解な美辞や麗句で、彼の画業の今日的段階をいちいち賞揚する気早な愚は控えたい。

彼の芸術の基調はどこまでも正統派に属する。今さら、虚妄の幻想を再び呼び戻す無駄もすでになくなった。信じた今日の画業の究極に繋がる一点だけをしっかりと見すえて、粘り強く、しかも堂々と取組んで行ってもらいたい。あの亀井勝一郎が言うところの「土」なる実相への開眼である。それは如何に表現のすべてを支えるバックボーンの役割を演じていることか、”筑後川畔”の眼を奪うばかりの草原の多様な動きより、むしろ私はそれを根づかせる大地の生命感の掘起氏こそ、尾花芸術がいづれは観せてくれる真骨頂の開花につらなる仕事ではなかろうかと考える。

近頃、真執な求道の旅に漂泊する画家の典型を私は彼の中に視る。これからも屹度、芸術の本質がそうであるように無限のロマンとそのための求道の旅が涯しなく続くことであろう。

私はそうした「尾花成春」の後姿を、じっと何時までも瞠めていきたい。

尾花成春の世界

重富英純

私は先に「私の尾花成春論」という小文を書いたが、それは尾花成春の絵画の秘密を読み取るために、私なりの視点から、彼の内面にスポット・ライトをあててみたのであるが、それが当を得たものであったかどうかはわからない。多分、独断と偏見と誤解に満ちたものであったろう。

尾花成春は、じぶんの絵画について、縦の線と横の線の交わる所に、もっとも苦心をすると言っている。彼は構図について説明しているわけだが、絵画はいうまでもなく、立体を平面に置き換える作業である。「たて」と「よこ」はたんに平面としての四方を示すだけではない。「たて」の線は垂直の線と重なり合う「融即」の関係にある。言葉をかえていえば「たて(垂直)」の線は天を指し、「よこ(水平)」の線は地平線あるいは水平線を指すものにほかならない。「たて」の線と「よこ」の線の交わる所とは、平面上に交差する十字線を意味するのみではなく、垂直線と水平線の交わる所という二重の意味をもつ。とりもなおさず、尾花成春は天と地の交錯する接点に、ものの生命(いのち)を見ているわけである。

我々はこの宇宙空間に、ある限定した直線を引くことはできる。だがその線を宇宙の彼方はるか無限定に延長しうるかどうか、現在の物理学ではまだ疑問であるらしい。引かれた線がすこしでも曲がっていれば、その線はいつか原点へ回帰する筈である。そうだとすれば、われわれは永遠に回帰する円運動を繰り返しているにほかならない。

東洋の哲学は、この無限大に拡がる宇宙空間を、円として捉え、直線によって囲まれる空間を方(四角)としてとらえ、最小限の直線によって構成される平面を三角形とし、これを一でありほかであるという観念を形成してきた。円は四方を結界することにより方(四角)となり、三方に結界すれば三角形となる。その中央の点(ビンドウー)を上に伸ばせば、天に至る垂直軸と水平軸を交わらせて、それらを結び合わせて円なり三角なりに結像して美のバランスを造型する。空間を円と方と三角形で図象化するという宇宙観は、ヒンドウ教のヤントラや仏教のマンダラ(曼荼羅)をみれば明らかである。

マンダラをわが国にもたらした真言宗の開祖空海は、請来目録の中で「法本ヨリ言無ケレドモ、言ニ非ザレバ現レズ、色ヲ絶スレドモ、色ヲ待チテ悟ル。目指ニ迷フト雖モ、提撤極リナシ」と言っている。画家は、森羅万象の中に感得した宇宙の生命観を、色彩と形象をもって提示するわけである。しかも宇宙を構成するものの要素を、地・水・火・風・空の五大に分け、存在するあらゆる生命の根本としている。宇宙の真理を図象化したマンダラにおいては、色彩も黄(地)白(水)赤(火)黒(風)青(空)の五大にあてられている。

尾花成春の描く風景は、具象画という風に定義されているようである。この曖昧な解釈が、誤ったものであることは論をまたない。絵を画区ということ自体、既に物象を抽象化する行為にほかなるまい。写生とは、単に物象をありのままに模写するということではない。「うつす」という言葉は、「写す」ということのみではなく、「移す・映す」と同様な言葉である。写生とは、生命を写(移)すことである。すなわち、別なリアリティを表現するということにほかならない。そんなことは分かりきったことだと世の識者は言うだろう。だが、そのわかりきっている筈のことが、案外見落とされているのが現状である。尾花成春が「ものの後ろ側を描く事に苦心をする」という時、痛烈な彼の自戒がある。

芸術の美というものは、想像力によって産み出されるものであり、見えないものに姿形を与えて、この世に蘇らせる事である。『脳』の大成者世阿弥は、その秘密を『花』という一語で言いきって、折々の芸境に応じて対象になりきるー時分の花ーを説いている。彼が描き出した「夢幻物」では、回想によって死者を蘇らせ、絢爛たる過去の世界を再現させるのである。

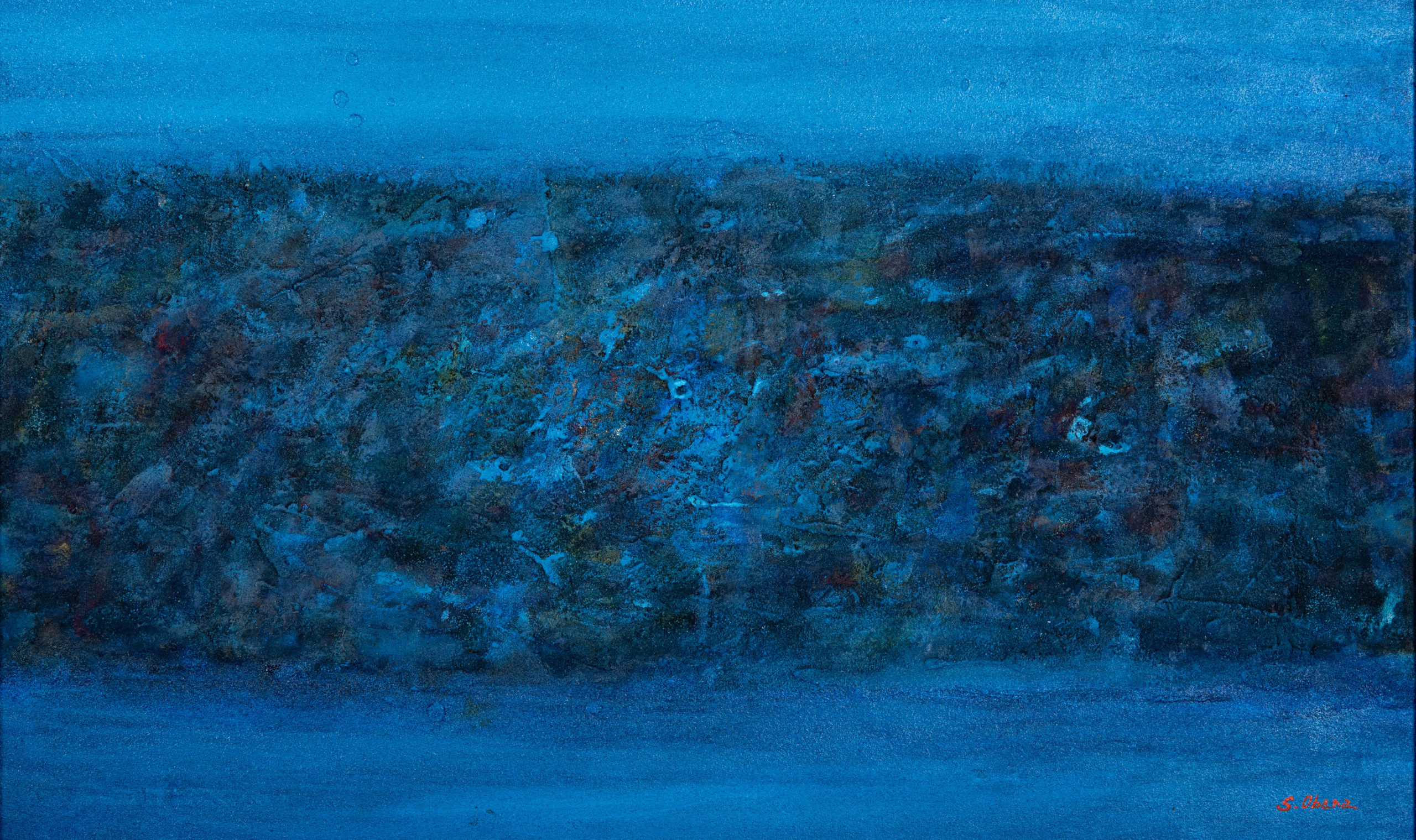

尾花成春が好んで主題とする筑後川の風景も、これと似たところがある。筑後川という現実の世界に導かれて覗いてみても、現実の筑後川は極端な遠近法の拡大によっておし込められ、有るか無きかの本の僅かばかりが、画面の上部に姿を現わすのみで、画面の大半を占めているのは、尾花成春の心に映った風景だけである。しかも、枯れた草むらによって象徴される過去の世界である。生命力を誇った雑草が、今まさに土に帰しようとしている寸前の風景である。だがしかし、それは粛条とした枯野の荒涼たる風景とはほど遠い。そこに剥き出しにされた大地の相貎に、現世への執着を断ち切れずに、いのちの華やぎを残しながら、身悶えのたうちまわる草むらの叫びを聞くのである。

セザンヌに心酔し、東洋の美学を拒否したところから出発した尾花成春の絵画が、果たして内面において東洋を払拭しきれたかどうか。また、それが方法論として妥当なものであったかどうか、私ははなはだ疑問に思っている。東洋の風土の中で制作していて、血肉の中の東洋を拒絶しきれるものなのかどうか?それはヨーロッパに居て制作していたとしても、やはり同様だろう。根本的に土壌の違う異質な世界観の中で、果たしてそこまで超克できるかどうか、こんどは感覚が風土についてゆけないという乖離が生じるはずである。

方法論だけいかに模倣してみたところで、所詮はモノ真似の域は出まい。しかし、模倣は創造の母胎である。「色を離れて心なく、心を離れて色なし。」模倣し尽くしたところには、もはや自らを模倣するよりほかに途はなくなる。そこに独創が始まるわけだが、尾花成春の近年の画業を見る時、東洋への回帰が明瞭に読み取れる。ということは、とりもなおさず、彼の世界が展開し始めたということである。(妄言多謝)

「雨の日の風景」

oil on canvas

W333 × H455 mm /1989

「野より」

oil on canvas

W273 × H455 mm /1989

「川より」

oil on canvas

W243 × H406 mm /1989

▪️ 九州派について

1950年代後半から60年代初め(昭和30年代)は、国内外において芸術の変革が叫ばれはじめ、 多種多様な美術が登場し始めた時期にあたります。日本においては、この頃東京だけでなく各地方都市でも様々な前衛美術グループが結成されました。既存の公募団体によって作り上げられた美術システムに不満争抱いた若い美術家たちがグループを結成し、無審査の公募展「読売アンデパンダン展」や屋外など作品展示には向かないような場所や舞台として、「絵画」「彫刻」 の枠には収まりきれないエネルギーあふれる実験的な作品を発表し始めました。東京の「ネオ・ダダ」 、 関西の「具体美術協会」がその代表的なものですが、中でもとりわけ異彩争放っているのが福岡市で結成された「九州派」です。

桜井孝身、オチオサムらを中心に結成された「九州派」の特徴は、生活者の視点からの美術表現や人々の生活に根ざした活動姿勢にあると言えます。それは日常の現実の中に美術や引き下ろし、また逆に、 日常の卑俗さなどを一つの美術表現に高めようとする行為、と言い換えられるでしょう。これは、九州派メンバーのほとんどが専門的な美術教育を受けておらず、「画家」であると問時に「生活者(労働者)」 であるという意識を強く持っていたこと、当時福岡県内では三井三池争議に代表される労働組合運動が盛り上がっており、思想的に共鳴する者が九州派内に含まれていたことなどが背景となっていると思われます。

九州派の作家たちは廃材やごみを作品素材として用いましたが、最も特徴的なものがアスフアルトです。印刷会社勤務のオチオサムが印刷工程で見出し、九州派のほぼ全員が利用しました。都市化の進み始めた福岡市内で入手しやすかったアスフアルトは、安価で、しかも独特の光沢争もち乾燥も早かったためです。また光沢のある黒という色が、日本の近代化を支えた三池の石炭と労働者のエネルギーを連想させたため、この素材は九州派のトレードマークとなりました。 結成当初は、東京での頻繁な展覧会活動によるその存在のアピール、そしてアンデパンダン展の組織などによる地元美術界の再編を試みました。しかし「前衛」に対する意識の違いから 1959年末に大分裂。桜井により再建されるも、彼らが思想的根拠争置いていた三井三池労働争議が 1960年に組合側の敗北に終わるという時代背景の変化とともに、九州派自身も活動のエネルギーや失い、1968年のグループ展参加を最後にその活動に幕を下ろしました。

作品の保存よりもまずその効果やアピール度を重要視した作品が多く、作品の形やともなわない活動形態も数多くあったため、作品として現存するものは極めて少なく、九州派は長い間伝説のベールに包まれたままでした。1988年、福岡市美術館における「九州派援一反芸術プロジェクト」 の開催で、その全容が明らかとなりました。2015年には、同館の編集による「九州派大全」 (福岡市文化芸術振興財団発行)が刊行され、九州派への注目が高まっています。

【English】

About Kyushu-Ha

From the late 50s and early 60s, changes in the art world began to take place both nationally and internationally and a wide variety of art began to appear. Around this time in Japan, various Avant-Garde groups were formed not only in Tokyo but also in various other cities.

Young artists dissatisfied with the traditional art system formed a new group and began to release energetic, experimental works that could not fit within the category of “painting” and “sculpting”.

The “Neo Dada” in Tokyo and the “Gutai” in Kansai are typical, but above all the “Kyushu-Ha” formed in Fukuoka City is one of the most distinctive. Takami Sakurai, and Ochi Osamu formed “Kyushu-Ha” features around an ordinary person’s perspective of expression of art and activities rooted in life. Enhancing everyday items into high level art expressions, expressing in other words that art exists in everyday’s reality.

This means that most of the Kyushu-Ha members did not receive specialised art education, there was question whether they were “painters”and they were strongly aware that they were “consumers” (workers). At that time in Fukuoka Prefecture the labor union movement represented by Mitsui Miike was rising, and it seems to be the background that resonates ideologically with Kyushu-Ha.

The Kyushu-Ha writers used scrap wood and waste as materials, but their most distinctive material is Asphalt. Ochi Osamu, who worked at a printing company, found this out in the printing process, and almost all members of Kyushu-Ha used it. Asphalt was easy to obtain in Fukuoka city where urbanisation began to progress, because it was cheap, and it had unique luster and fast drying. The shiny black colour was associated with Miike’s coal, which supported the modernisation of Japan, and the energy of workers, so this material became a Kyushu-Ha trademark.

At the beginning of the formation, the Kyushu-Ha tried to appeal its existence by frequent exhibition activities in Tokyo, and to be reorganised by the local art world. However, due to the difference in awareness of “Avant-Garde”, the end of 1959 was a major division.

Sakurai tried to rebuild the Kyushu-Ha. With the historical background of the time when the Mitsui Miike labor dispute over philosophical basis ended in union defeat in 1960, the Kyushu-Ha itself also lost its energy and activities, and lastly participated in the group exhibition in 1968 ending its activities.

The Kyushu-Ha first emphasised its effects and degree of appeal rather than preservation of works.There are many forms of activities that do not have the work form, so there are very few existing works. Naturally, the Kyushu-Ha has been wrapped in a legendary veil for a long time.

In 1988, the “Kyushu-Ha One Anti-Art Project” was held at the Fukuoka Art Museum, and the whole story became clear. In 2015, “Kyushu-Ha” edited by the museum was published, and Kyushu-Ha started gathering attention worldwide.

【Chinese】

1950年代後半到60年代初期(日本昭和30年),世界各地藝術革命風起雲湧,各種藝術流派相繼登場。

不僅在日本東京也在各個城市也出現了形式多樣的前衛藝術團體。

對社會上傳統的舊有團體的藝術體係抱有不滿的年輕藝術家們組成了一個團體,開始舉辦不受審查的大眾性展會“讀賣Independent展”,利用戶外等本不適合舉辦作品展的場所和舞台,發表了不少未被視為”繪畫”、”彫塑”的正統藝術形式的、充滿衝擊力試驗性作品。東京的“新達達主義組織”和關西的”具体美術協会”成為其代表,在福岡市形成的“九州派”更是異彩綻放。

以櫻井孝身,Ochi Osamu等為中心組成的“九州派”,其創作特點是從庶民階層的視野發韌的美術表現,根植於一般普通人的生活觀念,把藝術擋次拉低於日常生活的現實中,把日常現實中的低俗行為提升到一種藝術表現形式的行為。

換言之,這是因為九州派成員幾乎都沒有接受過正統的美術教育,強烈持有既是“畫家”,同時又是“勞工(勞動者)”的意識。其背景是當時在福岡的三井三池抗爭事件中,工會組織的運動,對九州派成員在思想上產生了強烈共鳴。

九州派的作家們使用廢料和垃圾作為創作素材,其中最具特色的是使用瀝青*1。在印刷公司工作的Ochi Osamu在印刷工作中發現了瀝青的表現作用,九州派的幾乎所有人都開始使用。因為正處於城市化進程中的福岡市容易找到瀝青,因其價格低廉。並且,瀝青具有獨特的光澤和快速乾燥的特點。閃亮的黑色讓人聯想起支撐了日本近代化發展的三池煤礦的煤炭和礦工擁有的能量。使用這個素材成為了九州派的標誌。九州派成立之初,通過在東京頻繁舉辦展覽會來彰顯自已存在的魅力,並試圖通過獨立藝術家協會策展組織活動來重新組建當時的美術界。

因“前衛”意識的差異,1959年末內部發生了大分裂。後雖由櫻井重建,但作為他們思想依託的三井三池抗爭事件,在1960年以工會方面的失敗而告終,時代背景發生了變化。同時,九州派自己活動的能量也逐漸式微,1968年舉辦集團展會後,九州派的活動降下帷幕。

九州派大多数的作品比起保存更重視效果,九州派有許多作品以活動表現,所以,現存的作品極少。九州派長時間一直被蒙上了一層面紗。 1988年福岡市美術館舉辦了“九州派援一反藝術計劃”,才清楚展顯了它的全貌。

2015年,福岡市美術館編輯出版了“九州派大全”(福岡市文化藝術推進基金會),對九州派的關注度越來越高。

*1 瀝青 (柏油)